Par Bakary CIsse avec La Rédaction

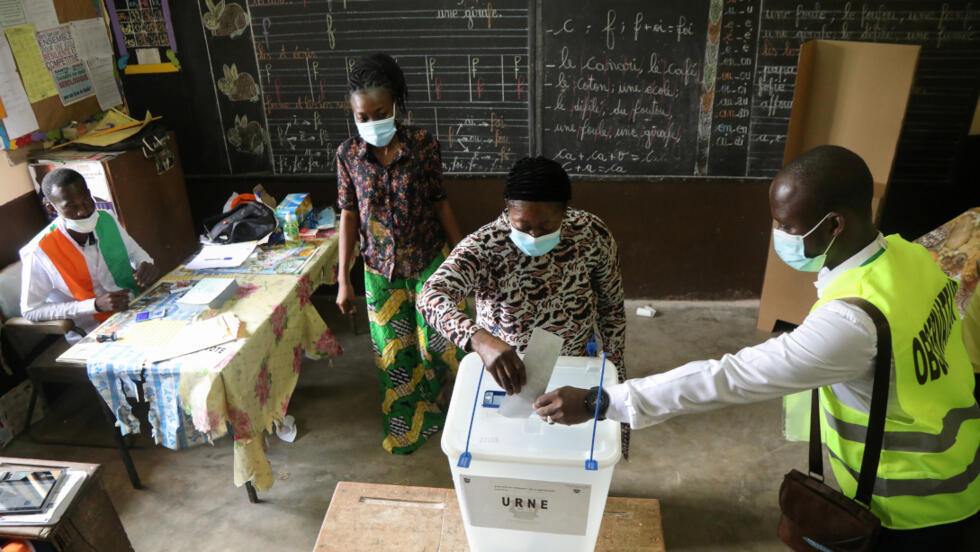

À chaque échéance électorale majeure en Côte d’Ivoire, certains débats reviennent comme les premières pluies de mai. Cette année encore, alors que l’élection présidentielle d’octobre 2025 approche, la polémique sur le parrainage électoral enfle et divise. Présenté comme une entrave antidémocratique par certains candidats, ce mécanisme est pourtant un outil de rationalisation politique adopté à l’unanimité… y compris par ceux qui le critiquent aujourd’hui.

Le parrainage n’est pas un piège. C’est un filtre. Et comme tout filtre dans une démocratie, il pose une question simple : qui a vraiment l’envergure pour parler au nom d’un peuple de 28 millions d’habitants ?

Un outil qui existe ailleurs, validé ici

Le Code électoral ivoirien est clair : pour être candidat à la présidentielle, il faut obtenir le parrainage d’environ 1 % de l’électorat dans au moins 17 régions ou districts. Loin d’être un obstacle inventé pour exclure, ce système vise à garantir un lien territorial minimum entre le candidat et la nation. C’est un garde-fou. Pas une barrière.

D’ailleurs, ce modèle n’est ni unique ni inédit. Le Sénégal, souvent cité comme référence démocratique en Afrique, impose près de 45 000 parrainages citoyens ou l’appui de 120 élus. En France, un candidat à la présidence doit réunir 500 signatures d’élus répartis sur 30 départements. Le principe est universel : éviter les candidatures farfelues et préserver la solennité du suffrage universel.

Adopté en 2020 à l’issue de dialogues politiques entre les grandes formations du pays – RHDP, PDCI, FPI et autres – le parrainage a été validé par consensus. Ceux qui le fustigent aujourd’hui avaient alors voix au chapitre. Ce retour de flammes soulève donc une question de fond : et si le vrai problème n’était pas la règle, mais l’incapacité de certains à s’y conformer ?

De la critique à la stratégie de victimisation

Les figures émergentes comme Vincent Toh Bi Irié ou Assalé Tiémoko dénoncent un « obstacle démocratique ». Ils parlent de verrouillage, de manipulation. Mais dans le fond, ces critiques traduisent un malaise plus profond : celui de candidats à la notoriété locale, peinant à démontrer une envergure nationale.

Exiger l’abolition du parrainage revient à réclamer une prime à l’amateurisme. Un candidat qui ne peut convaincre 1 % des électeurs dans 17 régions peut-il sérieusement aspirer à diriger un pays complexe et fragmenté ? La réponse s’impose d’elle-même.

Derrière les invectives, c’est une pratique bien connue qui se met en place : dénoncer les règles quand elles deviennent gênantes. Une méthode dangereuse à double titre : elle fragilise les institutions en les accusant sans preuve, et elle détourne le débat des vraies priorités – emploi, éducation, santé – au profit de querelles techniques.

La démocratie n’est pas une complainte permanente

Il faut le dire sans détour : on ne construit pas une République forte sur des discours de frustration. La démocratie n’est pas un exutoire pour ambitions contrariées. Elle est faite de règles, discutées et acceptées. Le parrainage en fait partie. Si certains veulent le réformer, qu’ils le proposent dans les temps calmes, par les voies institutionnelles, et non dans la précipitation d’un calendrier électoral.

Car à force de crier au complot chaque fois qu’une règle ne vous arrange pas, on banalise le soupçon, on affaiblit la CEI, on sape la confiance des citoyens.

Un appel au dépassement

L’enjeu de 2025, ce n’est pas d’abaisser la barre, mais d’élever le débat. C’est d’incarner une vision, de convaincre au-delà des bastions, de parler à toute la Côte d’Ivoire. Ceux qui se disent prêts à diriger le pays doivent d’abord démontrer qu’ils peuvent y semer des graines de confiance – dans 17 régions au moins.

Au lieu de décrier, qu’ils déploient. Au lieu d’accuser, qu’ils rassemblent. Au lieu de protester, qu’ils bâtissent.

Le parrainage n’est pas un mur. C’est un miroir. Et parfois, ce qu’on y voit dérange plus que la règle elle-même.

Leave a comment