Par Bakary Cissé | Lementor.net

En mars 1964, l’anthropologue et sociologue Georges Balandier publiait dans Le Monde un article intitulé « Crises et mutations en Afrique ». Il y décrivait un continent à peine sorti de la colonisation, déjà confronté aux coups d’État, à l’incertitude institutionnelle et à la désillusion des indépendances. Pour lui, les jeunes États africains, en quête de modèles de gouvernance, se heurtaient à la difficulté de transformer l’enthousiasme de l’indépendance en une stabilité durable.

Soixante ans plus tard, les lignes qu’il traçait résonnent avec une troublante actualité. Les coups d’État successifs au Sahel, les guerres régionales comme celle du Kivu, ou encore les crises successorales au Cameroun et au Togo prolongent des dynamiques anciennes. Mais elles s’inscrivent désormais dans un monde multipolaire, où la compétition pour les ressources et l’influence donne une nouvelle profondeur aux fractures héritées de l’histoire.

AES : la souveraineté en quête d’efficacité

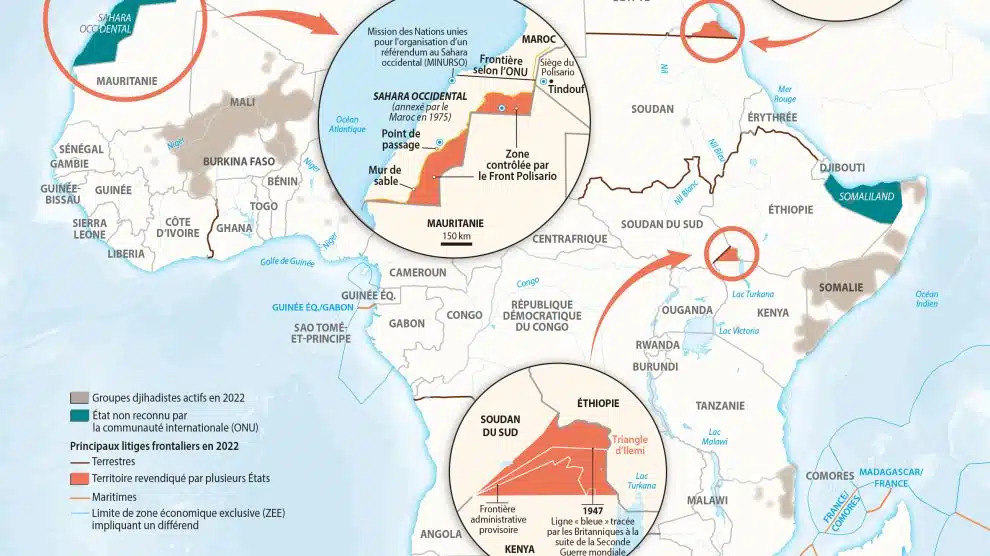

L’Alliance des États du Sahel (AES), fondée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se veut une rupture avec les cadres hérités du postcolonialisme. En quittant la CEDEAO et en brandissant une rhétorique souverainiste, les juntes militaires espèrent incarner une alternative panafricaine. Mais les promesses de souveraineté et de sécurité se heurtent à la persistance des violences jihadistes : plus de 10 000 civils ont été tués en 2023 dans ces trois pays selon l’ONG Acled. Comme dans les années 1960, les États oscillent entre l’affirmation d’une autonomie symbolique et l’impuissance face aux défis structurels.

Le Kivu : une guerre ancienne aux acteurs nouveaux

Dans l’est de la RDC, le conflit du Kivu rappelle la difficulté des États africains à exercer une souveraineté pleine sur leurs territoires. Accusés de soutenir le M23, le Rwanda et l’Ouganda ravivent un conflit dont l’enjeu dépasse la simple rivalité frontalière : il s’agit du contrôle des ressources stratégiques (coltan, or) convoitées par des puissances régionales et mondiales. Comme Balandier l’avait anticipé, les fractures ethniques, la faiblesse de l’État et l’ingérence étrangère créent une instabilité chronique, aujourd’hui exacerbée par les appétits de la Chine, de la Russie et des pays du Golfe.

Successions incertaines et crises politiques

Au Cameroun, le Togo ou encore le Kenya, la difficulté de renouveler les élites politiques sans heurts rappelle les impasses des premières décennies post-indépendances. La longévité de Paul Biya, la dynastie Gnassingbé ou encore les contestations sociales au Kenya mettent en lumière une constante : l’usure des régimes qui n’ont pas su répondre aux attentes économiques et sociales, et la désillusion d’une jeunesse qui se reconnaît de moins en moins dans les institutions.

Des crises enracinées : Somalie, Érythrée, Soudan

La Somalie, l’Érythrée et le Soudan illustrent, chacun à leur manière, la permanence des logiques de fragmentation. Guerres civiles, autoritarisme ou incapacité à construire un État inclusif prolongent les failles observées par Balandier dès les années 1960. Mais ces crises se jouent désormais dans un environnement où la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis ou encore la Chine se disputent l’influence, dans un jeu d’alliances plus complexe que celui des blocs de la guerre froide.

Un écho contemporain à Balandier

La grande leçon de Balandier demeure : les indépendances ne suffisent pas à elles seules à garantir la stabilité et la prospérité. Hier comme aujourd’hui, l’Afrique reste traversée par un paradoxe : la quête d’autonomie se heurte à la faiblesse des institutions, à la dépendance économique et aux rivalités régionales. L’AES incarne une volonté d’émancipation, mais son efficacité reste compromise par l’insécurité et l’isolement. Le Kivu rappelle l’incapacité chronique à pacifier un territoire où s’entremêlent intérêts locaux et enjeux globaux. Les successions incertaines mettent en lumière le poids persistant des logiques personnelles dans des systèmes politiques fragiles.

En 1964, Balandier appelait à comprendre l’Afrique à travers le prisme des « situations coloniales » et des mutations sociales qu’elles engendraient. En 2025, ces situations se sont transformées mais non disparues : l’Afrique cherche encore à inventer des modèles endogènes de gouvernance et d’intégration, dans un monde où les dépendances se sont multipliées plutôt que réduites.

Conclusion

Relire Balandier aujourd’hui, c’est mesurer combien les promesses d’indépendance demeurent inachevées. L’avenir du continent repose sur sa capacité à transformer ces crises en mutations profondes : construire des institutions solides, articuler souveraineté et efficacité, et transformer la compétition des puissances en opportunité de négocier une véritable autonomie. L’Afrique de 2025, comme celle de 1964, est à la croisée des chemins : elle peut prolonger ses crises, ou les convertir en levier de refondation.

Leave a comment