Par La Rédaction

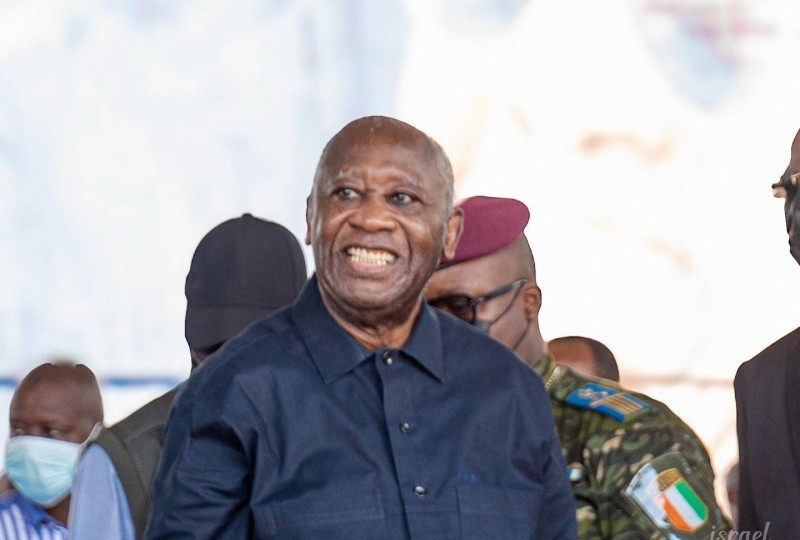

La récente lettre ouverte de Laurent Gbagbo adressée aux Ivoiriens a suscité un vaste écho dans l’opinion publique nationale. Par son ton direct et son ambition manifeste d’interpeller la conscience collective, l’ancien président se positionne à nouveau comme un acteur central du débat politique. Dans un contexte où les défis économiques et sociaux pèsent lourdement sur les ménages ivoiriens, cette prise de parole méritait attention. Mais au-delà des constats pertinents qu’elle soulève, cette lettre comporte également des limites structurelles et discursives qui en réduisent la portée analytique et politique. Une lecture critique s’impose donc, sans passion, ni rejet, ni adhésion aveugle.

L’un des mérites de ce texte réside dans sa capacité à rappeler certaines souffrances silencieuses du quotidien. Laurent Gbagbo évoque avec insistance la vie chère, qui étrangle les classes populaires et la frange émergente des couches moyennes. Il dénonce une pauvreté persistante, souvent masquée par les chiffres de la croissance, ainsi qu’une insécurité croissante qui sape la confiance des populations dans la stabilité locale. Il pointe aussi la gouvernance politique, jugée autoritaire et peu inclusive, et met en lumière les inégalités sociales qui minent la cohésion nationale. Ce diagnostic général, partagé par de nombreux observateurs, témoigne d’une attention réelle aux douleurs sociales qui structurent aujourd’hui le quotidien de millions d’Ivoiriens.

Cependant, ces vérités ne sauraient suffire à absoudre le texte de ses failles profondes. La première est l’absence d’autocritique. Laurent Gbagbo dresse le tableau sombre d’une société en crise, sans jamais reconnaître que nombre de ces problèmes ont germé ou se sont enracinés sous son propre régime. La pauvreté structurelle, les tensions politiques, l’économie extravertie et l’endettement, tout comme l’exclusion de certaines voix politiques, ne datent pas de l’ère Ouattara. Cette omission volontaire affaiblit l’honnêteté intellectuelle du propos, car une critique crédible d’un système suppose d’avoir examiné ses propres responsabilités historiques.

Deuxième limite : le ton alarmiste de la lettre, qui mobilise l’émotion et l’indignation mais reste avare en données précises ou en comparaisons internationales. La lettre évoque « l’insécurité alimentaire », « la précarité » ou « la peur » comme si ces termes suffisaient à emporter l’adhésion, sans proposer d’indicateurs chiffrés ni de références solides pour étayer les arguments. Dans une époque où l’information factuelle est plus cruciale que jamais, ce manque de rigueur réduit la force de persuasion du texte.

Une troisième faille se situe dans la dissonance entre le rôle actuel de Gbagbo et la posture adoptée. L’ancien président, aujourd’hui à la tête d’un parti encore marginalisé sur l’échiquier national, s’adresse à la population comme s’il incarnait une autorité institutionnelle ou morale unificatrice. Or, son statut actuel est celui d’un acteur politique engagé dans une stratégie de reconquête électorale. Le ton quasi magistériel qu’il adopte prête donc à confusion : parle-t-il en ancien chef d’État, en chef de parti ou en « père de la Nation » autoproclamé ?

S’ajoute à cela un timing politique calculé, qui interroge sur l’intention réelle de la lettre. À quelques mois de la présidentielle de 2025, ce texte sonne davantage comme un jalon d’une campagne à venir qu’un véritable manifeste citoyen. L’absence de propositions concrètes ou de vision programmatique renforce cette impression d’un texte destiné à mobiliser l’opinion plutôt qu’à engager un débat d’idées.

Autre élément problématique : la mémoire sélective des crises. En parlant des drames du présent, Gbagbo omet de rappeler ceux du passé récent dont il fut à la fois acteur et témoin. Il ne revient ni sur la crise postélectorale de 2010–2011, ni sur les divisions sociales qu’elle a générées, ni sur les blessures encore vives qui en découlent. Ce silence interroge, car il ne permet pas aux Ivoiriens de reconstruire une mémoire partagée, indispensable à la réconciliation et à la justice transitionnelle.

Enfin, un point délicat mais central : l’obsession latente pour Alassane Ouattara, qui traverse la lettre sans jamais être nommée frontalement. En effet, tout semble construit autour d’un rejet implicite de la gouvernance actuelle, mais l’absence de mention directe du président en exercice frôle parfois l’ambiguïté. Cette posture permet à Gbagbo de critiquer sans assumer pleinement l’affrontement politique, en renvoyant ses accusations à une entité diffuse : « le pouvoir ». Ce flou dessert la clarté du message et brouille les intentions réelles du texte.

En somme, la lettre de Laurent Gbagbo contient de vraies interrogations sur la condition socio-économique des Ivoiriens. Elle mérite d’être lue et débattue. Mais elle gagnerait en puissance si elle assumait davantage la complexité des responsabilités historiques, proposait des solutions concrètes, et s’inscrivait dans une logique de vérité partagée plutôt que dans une stratégie de positionnement. Car si l’heure est grave pour beaucoup d’Ivoiriens, elle exige plus que des dénonciations : elle appelle à un langage de vérité, de courage politique, et de responsabilité collective. Une lettre peut mobiliser les esprits, mais seule une vision assumée peut convaincre un peuple en quête de stabilité et de justice.

Leave a comment