Par AN | Lementor.net

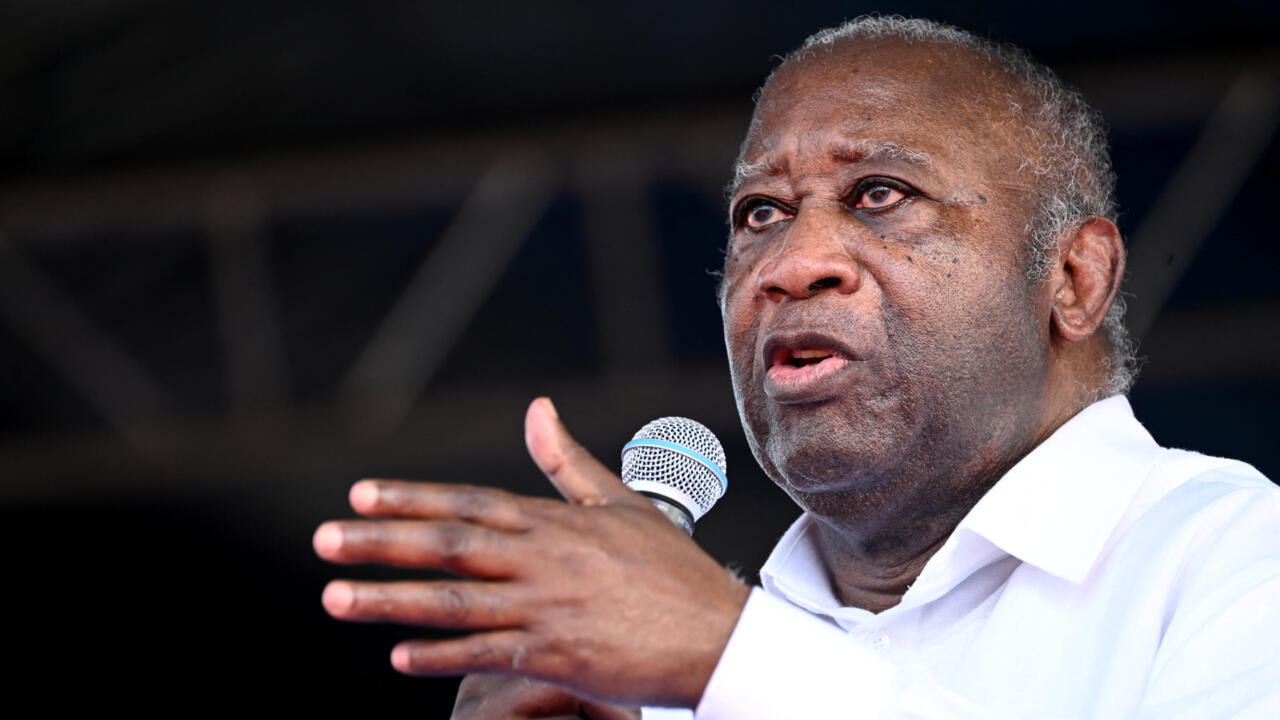

La décision du Conseil constitutionnel de ne pas accepter le dossier de Laurent Gbagbo de la présidentielle d’octobre a déclenché une onde de choc politique. En réaction, l’ancien chef d’État a tranché : il n’apportera son soutien à aucun des candidats en lice, pas même à Simone Ehivet Gbagbo ni à Hubert Oulaye Don Mello, deux figures proches de son camp. Pour lui, l’enjeu ne serait ni la compétition, ni la victoire, mais un seul objectif : empêcher Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat, qu’il qualifie implicitement de « forfaiture constitutionnelle ».

Le piège du boycott

Mais cette position interroge : faut-il boycotter une élection parce qu’on en a été exclu ? Faut-il condamner la participation des autres au motif qu’on n’est pas candidat ? Surtout, faut-il céder au fatalisme en brandissant l’argument d’un système verrouillé ?

Les partisans de Gbagbo avancent l’idée d’un jeu faussé : Ouattara contrôlerait toutes les institutions. Pourtant, l’histoire africaine récente démontre l’inverse. Des régimes réputés invincibles ont été battus par les urnes : au Malawi, en Zambie, au Nigeria, et récemment au Sénégal. Même la Côte d’Ivoire a déjà connu ce scénario. En 2000, personne ne croyait que Gbagbo pouvait faire battre aux élections le général Robert Gueï, alors maître absolu de l’armée et de l’appareil d’État. Et pourtant, la rue a imposé sa vérité.

Les électeurs ne sont pas prisonniers

Autre argument avancé par les pro-boycott : sans Gbagbo, ses militants n’iraient pas voter. Rien n’est moins sûr. Les électeurs n’appartiennent pas aux partis ; ils ne sont pas des automates. Déjà en 2015 et en 2020, malgré les appels à l’abstention, une partie des électeurs s’est déplacée, tandis que beaucoup d’autres sont restés chez eux par lassitude ou résignation, non par discipline partisane.

Aujourd’hui, plus de 8 millions d’Ivoiriens sont inscrits sur les listes. La majorité n’est membre d’aucune formation politique. Nombreux sont les jeunes qui, après des années de silence, veulent faire entendre leur voix. Croire que tout tourne autour de Gbagbo, c’est ignorer leur existence et sous-estimer leur volonté.

L’épreuve de la relève

Et si sa candidature avait été validée ? Aurait-il lui-même prôné le boycott ? Certainement pas. Il aurait parcouru le pays, galvanisé ses partisans et sollicité le soutien des démocrates. Pourquoi donc refuser aux autres ce qu’il aurait revendiqué pour lui-même ?

Pour une partie de l’opinion, l’attitude de Gbagbo traduit moins une conviction qu’une frustration. Beaucoup estiment qu’il a marqué l’histoire, mais qu’il peine à passer le relais. Or, la grandeur d’un leader réside aussi dans sa capacité à préparer une relève et à placer l’intérêt national au-dessus des rancunes personnelles.

La Côte d’Ivoire attend autre chose

Ce que veulent les Ivoiriens aujourd’hui, ce n’est pas une querelle d’ego. C’est la paix, la justice électorale et la stabilité. Oui, la candidature de Ouattara soulève une controverse constitutionnelle. Oui, les institutions sont contestées. Mais la solution ne réside ni dans l’abstention, ni dans le silence. Elle se trouve dans la mobilisation citoyenne.

L’expérience l’a montré : les boycotts n’ont jamais empêché un président de gouverner, ni en 1995, ni en 2020. Refuser d’entrer dans la compétition, c’est laisser le champ libre à l’adversaire.

Pour une démocratie vivante

Laurent Gbagbo restera une figure marquante de la vie politique ivoirienne, un symbole de résistance pour beaucoup. Mais l’histoire ne s’arrête pas à un homme. Elle continue avec ceux qui osent participer, même quand le terrain est inégal. Le vrai combat n’est pas personnel, il est national.

Le moment est venu de voter, de défendre sa voix, de croire encore en la démocratie. La Côte d’Ivoire n’a pas besoin d’un boycott, elle a besoin d’un sursaut.

Leave a comment