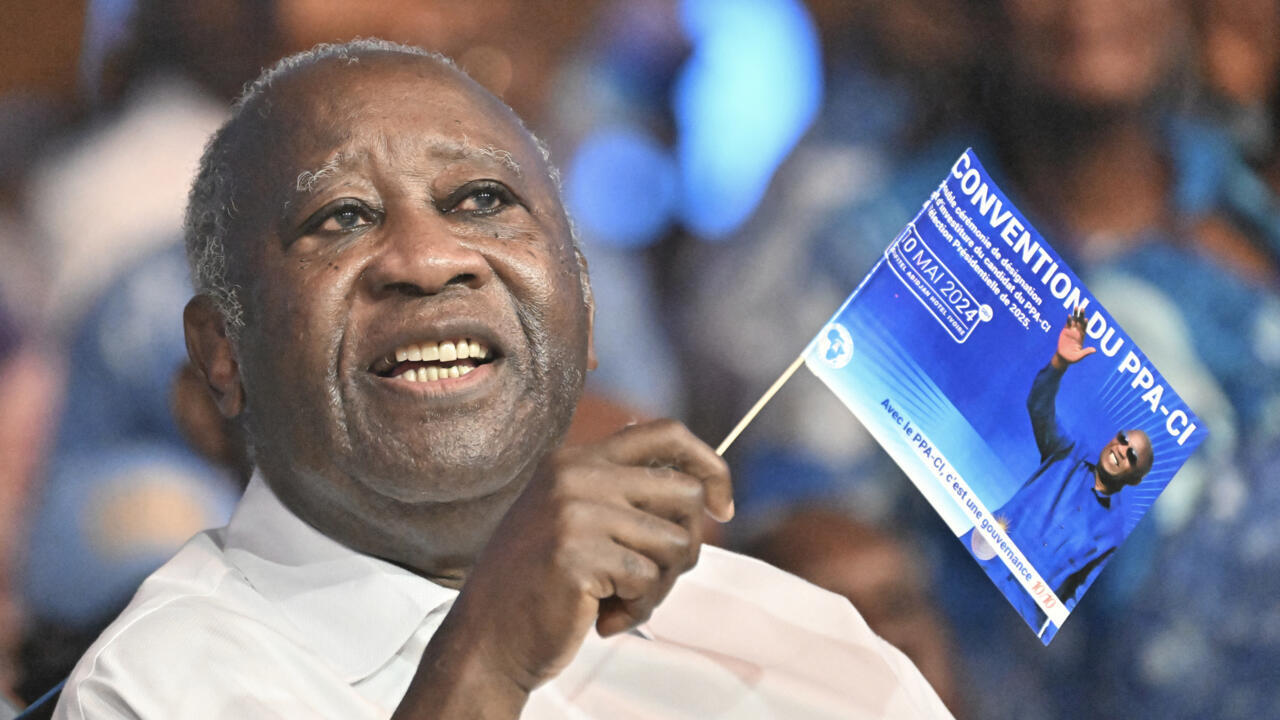

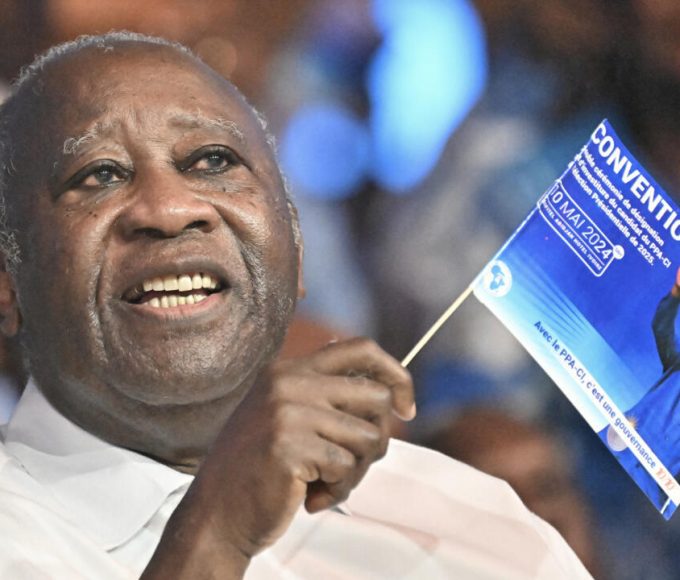

Lors de son intervention au comité central du PPA-CI le 4 janvier 2024, Laurent Gbagbo, le « savant » des luttes politiques, a encore une fois déployé un florilège de discours savamment distillé entre l’autosuffisance historique et une nostalgie politique qui frôle la mythomanie. Une occasion pour lui de remémorer ses exploits passés et de se poser en génie politique inébranlable, celui qui, comme un Hercule politique, aurait maîtrisé les forces de la guerre, de la diplomatie et de la fraude avec une aisance déconcertante. Mais derrière les envolées oratoires et les remises en scène d’un passé qui ne cesse de s’étirer dans le temps, l’orateur semble oublier la réalité du présent et des vérités qui ne peuvent être réécrites à sa convenance.

Commençons par ce qu’il considère comme l’enjeu principal de cette année 2025 : sa propre inscription sur les listes électorales. Il se veut un martyr de la démocratie, un homme persécuté par les institutions qui, à son grand désarroi, n’ont pas encore daigné inscrire son nom dans leurs registres. Gbagbo, dans son infinie modestie, se souvient de sa « générosité » de 1995, lorsqu’il n’a pas déposé sa propre candidature au profit d’Alassane Ouattara, bien que, selon lui, son dossier fût déjà « prêt ». Une posture sacrificielle qui ferait presque verser une larme, si l’on oubliait que cette même générosité pourrait bien avoir été motivée par une stratégie politique parfaitement orchestrée pour assouvir des ambitions futures. Et si le sacrifice est le lot des grands hommes, pourquoi, après toutes ces années, la mémoire collective ne parvient-elle toujours pas à reconnaître cette grandeur sans pareille ? Car dans l’univers parallèle de Gbagbo, les sacrifices ne sont pas oubliés, mais sont au contraire, soigneusement gravés dans les annales de la postérité.

Pour renforcer cette image de « sauveur », Gbagbo nous raconte comment, à Pretoria, il a pris l’initiative de permettre à Ouattara de se porter candidat. Un grand geste, un acte de magnanimité pure ! Mais dans ce récit, la seule chose qui saute aux yeux est la manière dont il se construit en donneur de leçons, en maître à penser, que ce soit à l’égard de Ouattara, de Bédié ou même de Tabo Mbeki. Il n’y a là rien de bien nouveau, mais plutôt un retour systématique à cette rhétorique où il est toujours au centre, acteur principal, et où les autres, dans une chorégraphie bien rodée, jouent leur rôle de figurants, ou mieux encore, de simples témoins à ses exploits.

La guerre, la fraude, et les attaques : tout ceci, selon Gbagbo, découle des manœuvres des autres. À peine installé au pouvoir en 2000, « le voilà déjà attaqué » – comme s’il était l’innocente victime d’un complot plus grand que lui. Mais si ce récit est certes consistant, il ne parvient cependant pas à dissimuler l’absence de remise en question. Gbagbo a fait face à un pays divisé, une situation de guerre civile, et une économie en ruine. Mais de cette situation complexe, il ne retire qu’une leçon : « tout ce que j’ai fait, c’était pour le pays ». La nuance, l’analyse des contextes, la reconnaissance des fautes, tout cela disparaît dans un tourbillon de justification auto-satisfaite.

Quant à son invincible conviction que l’ONU, au lieu de rester une entité impartiale, serait une sorte de complice privé, un témoin silencieux de son ascension – elle aussi s’apparente à un exercice de manipulation verbale. Gbagbo clame à qui veut l’entendre qu’il connaît tout le monde, qu’il a toujours été en relation avec les puissants, mais, curieusement, il semble ignorer le fait qu’aujourd’hui, il est l’un de ces « anciens » qui appellent à la rescousse des forces extérieures, tout en affirmant qu’il n’en a pas besoin. Le paradoxe est délicieux : l’indépendance se mêle au besoin incessant de reconnaissance internationale.

Enfin, la conclusion de son discours, marquée par une exaltation de la guerre qu’il aurait « contenue », est une invitation ouverte à réécrire l’histoire à son image. La guerre, un fardeau que le « sage » Laurent Gbagbo aurait porté seul sur ses larges épaules, fait oublier les responsabilités collectives et la gestion hasardeuse des crises sous son mandat. Et, bien entendu, la rébellion de 2002, qui n’a cessé de déstabiliser le pays pendant des années, ne mérite qu’un commentaire rapide, presque incongru, comme si tout cela n’avait été qu’un incident isolé, une simple maladresse de la part de ceux qui l’ont défié.

Ainsi, le Laurent Gbagbo que nous avons écouté n’est pas tant un homme qui analyse son passé pour éclairer son avenir, mais plutôt un être qui, tout en se drapant dans ses anciens lauriers, cherche à convaincre son auditoire que rien n’a changé. Il est, selon ses propres mots, toujours celui qui a « contenu la guerre », celui qui a « sauvé le pays », et, par conséquent, celui qui devrait, à ce titre, être reconnu comme le seul vrai acteur de la politique ivoirienne. Et ce n’est pas un simple oubli ou une fuite en avant : c’est un exercice d’auto-rédemption, une incantation politique qui se nourrit de son propre mythe.

Mais dans cette quête pour revenir sur le devant de la scène, il semble oublier une chose : la politique, contrairement aux récits qu’il cherche à tordre et à modeler à sa guise, est une affaire de réalité. Et la réalité, elle, ne se construit pas sur le sable mouvant des faits réécrits à coup de déclarations grandiloquentes.

Leave a comment