Par Bakary Cissé

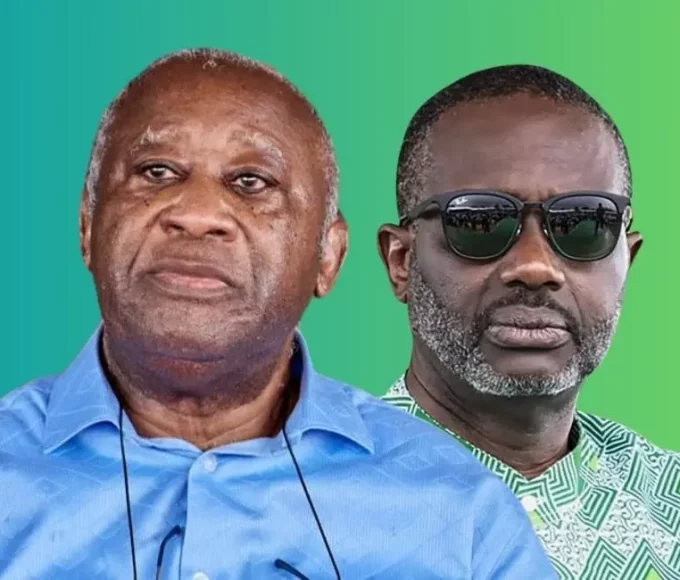

Il est des figures politiques qui inspirent, d’autres qui intriguent. Tidjane Thiam, lui, semble appartenir à une autre catégorie : celle des êtres autour desquels, selon leurs propres croyances, tout devrait graviter. À l’écouter, à l’observer, à décrypter ses attitudes publiques, on comprend qu’il ne se considère pas comme un simple acteur de la scène ivoirienne, mais comme une force centrale, un astre autour duquel lois, normes, critiques et institutions doivent s’incliner — faute de quoi, c’est l’univers lui-même qui est déclaré fautif.

Tout récemment encore, en Suisse, où il comparaissait dans un litige judiciaire avec son ancienne employée de maison, M. Thiam s’est illustré par un langage peu commun pour un prétendant à la magistrature suprême. Traiter son adversaire de « déchet » dans le cadre d’un procès n’est pas anodin. Ce n’est pas une incartade passagère ; c’est un symptôme. Lorsque la justice helvétique, dans son indifférence à la réputation du grand banquier, ose ne pas lui donner raison, le voilà prompt à dénoncer un verdict entaché de racisme. Le réflexe n’est pas juridique, il est instinctif : si le monde ne s’aligne pas, il est injuste. Non pas parce que les faits ne sont pas établis, mais parce que le personnage principal de sa propre mythologie a été contrarié.

Cette posture s’étend jusque dans la sphère nationale. La question de sa nationalité ivoirienne, pourtant régie par des dispositions claires – la perte automatique en cas d’acquisition volontaire d’une autre nationalité – est balayée d’un revers de main. Selon lui, cette règle est dépassée, presque mesquine. Comment une telle loi pourrait-elle s’appliquer à un homme qui se revendique à la fois héritier moral d’Houphouët-Boigny et recours national indiscutable ? La République, dans sa sobriété administrative, n’a tout simplement pas prévu un cas aussi exceptionnel que le sien, pense-t-il. Il faudrait, dit-on, réinventer la loi pour qu’elle épouse sa trajectoire personnelle. Tout le reste serait une offense à l’Histoire.

Mais l’arrogance du banquier devenu politique se mesure moins dans ses mots que dans ses silences. Lorsqu’on lui oppose les figures du présent – à commencer par le président Alassane Ouattara –, il s’en amuse. Le comparer à un « simple fonctionnaire international » rémunéré à 500 000 dollars, alors qu’il jonglait, lui, avec des portefeuilles de plusieurs milliards chez Crédit Suisse, est une comparaison qu’il semble trouver aussi absurde que l’idée de débattre avec ses contradicteurs.

Car oui, il y a aussi ce mépris affiché envers les journalistes, les chroniqueurs, et plus généralement tous ceux qui osent penser à voix haute que son retour en politique mérite débat. « Imbéciles », « ignorants », lâche-t-il, comme on chasse une poussière de revers de manche. Le débat ? Très peu pour lui. Il ne se discute pas. Il s’impose. On l’acclame ou on s’efface.

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement la suffisance, mais l’incapacité à concevoir que l’espace démocratique est fondé sur l’égalité des voix, sur la conflictualité des idées, et non sur la sacralisation de parcours individuels, fussent-ils prestigieux. Dans l’univers mental de Tidjane Thiam, la République ne fonctionne pas par institutions, mais par alignement. La loi, les verdicts, les critiques, les adversaires, doivent se réajuster. Et s’ils ne le font pas, c’est qu’ils trahissent leur mission.

On peut avoir du génie, un brillant parcours, une stature internationale. Mais nul n’est au-dessus de la République. Ce que l’on attend d’un homme d’État n’est pas qu’il brille de son passé, mais qu’il s’ancre dans les règles du présent. L’astre Thiam devrait s’en souvenir : la politique ivoirienne ne manque pas de constellations. Mais c’est encore la gravité des institutions qui tient l’ensemble.

Leave a comment